dienstags 18:15 – 19:45 Uhr, Von-Melle-Park 8, Raum 05

22.04.2025

„Möglichkeitsräume“. Zur sexuellen Sozialisation bürgerlicher Mädchen und junger Frauen im späten Kaiserreich

Prof. Dr. Carola Groppe, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg

Vortragsbericht zur Ringvorlesung: „Möglichkeitsräume“. Zur sexuellen Sozialisation bürgerlicher Mädchen und junger Frauen im späten Kaiserreich (1870–1930)

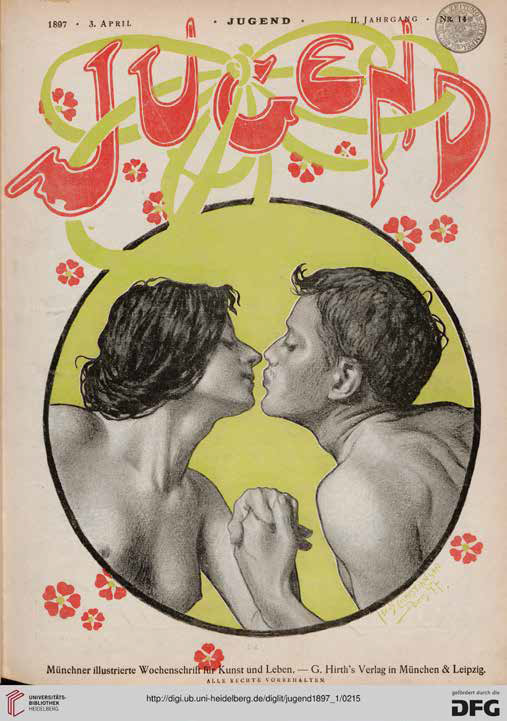

Im Rahmen der Ringvorlesung zur historischen Perspektive auf Sexualität als Erfahrungsraum und Normengefüge für Jugendliche und junge Erwachsene widmete sich der Vortrag dem Thema „Möglichkeitsräume – zur sexuellen Sozialisation bürgerlicher Mädchen und Frauen im späten Kaiserreich“. Im Zentrum stand die Frage, welche Handlungsspielräume sich jungen Frauen in einer Zeit boten, die von normativer Sexualmoral, patriarchalen Strukturen und gesellschaftlicher Doppelmoral geprägt war. Der Vortrag von Prof. Dr. Groppe nahm dabei eine interdisziplinäre Perspektive ein, die geschlechtergeschichtliche, sozialhistorische und erziehungswissenschaftliche Ansätze verknüpfte. Besonders fokussiert wurde die Verschränkung von Pädagogik, Sexualitätsdiskursen und Körperpolitik im Zeitraum von circa 1870 bis 1930.

Zunächst wurde die Epoche des späten Kaiserreichs als ambivalente Übergangszeit charakterisiert: Einerseits herrschte ein rigides moralisches Normensystem, das insbesondere weibliche Sexualität auf die Sphäre der Ehe beschränkte. Andererseits lässt sich bereits in dieser Zeit eine gewisse Pluralisierung der Erfahrungsräume und sexuellen Handlungsmöglichkeiten feststellen – ein Spannungsverhältnis, das in der Vortragsperspektive als „Möglichkeitsraum“ gefasst wurde. Eine zentrale These des Vortrags lautete, dass die gesellschaftlich postulierte Keuschheit bürgerlicher Mädchen zunehmend in Konflikt mit tatsächlichen Erfahrungen und Bedürfnissen stand.

Die Referentin verwies darauf, dass gesetzliche Bestimmungen – etwa §176 StGB, der sexuellen Missbrauch Minderjähriger regelte – sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe nicht nur normativ begrenzten, sondern auch rechtlich kriminalisierten. Dennoch zeigen zeitgenössische Quellen, dass junge Menschen, darunter auch Mädchen im Jugendalter sexuelle Kontakte pflegten. Eine wichtige empirische Grundlage stellte dabei die Studie von Ernst Meirowsky „Geschlechtsleben der Jugend, Schule und Elternhaus“ (1913) dar, die auf Interviews mit Jugendlichen basierte und aufzeigte, dass insbesondere in Städten eine größere Wahrscheinlichkeit sexueller Erfahrungen bestand als in ländlichen Regionen. Beispiele für solche Interaktionen seien etwa gemischtgeschlechtliche Feiern oder intime Treffen im Wald.

Ein besonderer Schwerpunkt des Vortrags lag auf der Analyse von Tagebüchern und Briefen bürgerlicher Mädchen, wie etwa denen von Erika Wolters (geb. Schwartzkopff) oder der fiktiven Figur Mathilde, deren Aufzeichnungen exemplarisch für das Spannungsfeld zwischen sozialer Erwartung und persönlichem Begehren standen. Die Mädchen dieser sozialen Schicht galten als Trägerinnen von Tugenden wie Anspruchslosigkeit, Zurückhaltung und Häuslichkeit. Die Schule hatte in diesem Kontext vor allem die Aufgabe, sie auf eine Lebensweise als Ehefrau und Mutter vorzubereiten – eine Rolle, die weniger auf berufliche als auf kulturelle Kompetenzen und sittliche Erziehung ausgerichtet war.

Diese Form der Sozialisation zielte darauf ab, ein geschlechtsspezifisches Verhalten zu internalisieren, das auch in unbeobachteten Momenten konformes Handeln gewährleisten sollte. Die öffentliche Meinung, so wurde betont, verlangte eine nahezu perfekte Selbstkontrolle weiblicher Sexualität. In dieser Hinsicht stellte die Mode um die Jahrhundertwende ein interessantes Beispiel für körperpolitische Verschiebungen dar: Der Übergang vom Korsett zu freieren Kleidungsformen war nicht nur Ausdruck eines veränderten Körperbewusstseins, sondern auch ein Zeichen subtiler Selbstermächtigung.

Ein zentrales Argument des Vortrags war, dass Sexualität als sozial konstruiertes Erfahrungsfeld zu begreifen ist. Theoretisch stützte sich die Referentin auf Ulrich Bauer und Pierre Bourdieu: Bauer verstand Sozialisation als Interaktionsprozess, der Handlungswissen erzeugt; Bourdieu betonte den Möglichkeitsraum als Grundlage des Habitus. Diese Konzepte wurden auf die sexuelle Sozialisation bürgerlicher Mädchen angewendet. Besonders in Garnisonsstädten, so die Referentin, entstanden bedingt durch viele unverheiratete Männer vermehrt außereheliche Kontakte. Dies machte diese Städte zu ‚Hotspots‘ sexueller Begegnungen und verweist auf konkrete Möglichkeitsräume weiblicher Sexualität innerhalb gesellschaftlicher Zwänge.

Zudem wurde die Rolle der Frauenbewegung angesprochen, die sich im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Moral und sexueller Selbstbestimmung bewegte. Ziel war eine Form der sexuellen Befreiung, die jedoch nicht den Bruch mit gesellschaftlich akzeptierten Normen bedeutete, sondern eher deren stille Umdeutung. In diesem Zusammenhang wurden auch kulturelle Räume wie Theaterbesuche und kleinere Gesellschaften erwähnt, in denen Frauen durch leichte Flirts eine gewisse Attraktivität signalisieren konnten – ohne jedoch als „verführerisch“ zu gelten.

Der Vortrag schloss mit dem Hinweis darauf, dass bisherige Forschung häufig eine normative Perspektive auf Sexualität reproduziert habe, anstatt auch die vielschichtigen Formen weiblicher Begehren und Ausdrucksweisen ernst zu nehmen. Die Verwendung von Codewörtern wie „köstlich“, „behaglich“ oder „wonnevoll“ in Tagebüchern und Briefen wurde als Beleg für ein nicht nur konventionell gelebtes, sondern auch sprachlich verschlüsseltes sexuelles Erleben gewertet. Die Vorstellung, Sexualität sei für Frauen irrelevant, wurde so auf vielfältige Weise unterlaufen.

Insgesamt bot der Vortrag einen differenzierten Einblick in die Sexualsozialisation bürgerlicher Mädchen im späten Kaiserreich und machte deutlich, dass trotz rigider gesellschaftlicher Normen durchaus vielfältige Spielräume für eigene Erfahrungen existierten – Möglichkeitsräume, deren Analyse neue Perspektiven auf die Geschichte von Sexualität, Geschlecht und Pädagogik eröffnet.

Calvin Kamp, Alexander Ponomartsov, Maike Udelhofen

24.04.2025

06.05.2025

„Sittliche Notstände auf dem Lande“? Jugendschutz und (weibliche) Sexualität um 1900

Prof. Dr. Sylvia Kesper-Biermann, Universität Hamburg

Vortragsbericht zur Ringvorlesung: „Sittliche Notstände auf dem Lande: Jugendschutz

und (weibliche) Sexualität um 1900“ – Prof. Dr. Silvia Kesper-Biermann –

Der Vortrag „Sittliche Notstände auf dem Lande: Jugendschutz und (weibliche) Sexualität um 1900“ von Professor Dr. Silvia Kesper-Biermann befasste sich mit der Erforschung und Analyse weiblicher Sexualität im ländlichen Deutschland um die Jahrhundertwende. Der Vortrag basierte auf einer umfangreichen Umfrage der deutschen Sittlichkeitsvereine aus dem Jahr 1894, die durch Pastor Karl Wagner initiiert wurde und das Sexualverhalten der Landbevölkerung, insbesondere der weiblichen Jugend, untersuchte. Ziel der Umfrage war es, die vermeintlichen „sittlichen Notstände“ auf dem Land zu erfassen und zu bewerten.

Hintergrund und Methodik der Umfrage

Im Rahmen der Umfrage wurden über 14.000 Fragebögen an evangelische Landpfarrämter im Deutschen Kaiserreich verschickt, von denen etwa 7 % ausgefüllt zurückgesandt wurden. Diese geringe Rücklaufquote sowie die ausschließliche Fokussierung auf protestantische Pfarrämter zeigen bereits methodische Einschränkungen der Untersuchung. Frauen waren weder als Befragte noch als Auswertende beteiligt, und auch die Bewohnerinnen des ländlichen Raumes kamen nicht direkt zu Wort. Die Ergebnisse der Umfrage wurden in zwei umfangreichen Bänden mit insgesamt rund 1.300 Seiten veröffentlicht und bilden die Grundlage der Analyse.

Erfahrungs- und Möglichkeitsräume weiblicher Sexualität

Die Untersuchung zeigte, dass junge Frauen auf dem Land über ein erstaunlich hohes Wissen über Sexualität verfügten. Dieses Wissen wurde durch den Austausch unter Gleichaltrigen, zum Beispiel in sogenannten Konfirmandenbüchern, erworben. Treffpunkte für junge Frauen und Männer waren Straßen, Feste, Spinnstuben oder Flechtstuben, in denen sie zusammentrafen, um Handarbeiten zu erledigen und sich auszutauschen. Diese Orte galten als „sittlich gefährdet“, da sich dort auch junge Männer einfanden. Die Berichte der Pfarrer betonten die angebliche Unsittlichkeit, die in diesen Begegnungsorten herrschte, und beschrieben sie als Schauplätze „zügellosen Treibens“.

Besonders problematisch erschien aus Sicht der Sittlichkeitsbewegung der außer- bzw. voreheliche Geschlechtsverkehr, der als Maßstab für Unsittlichkeit galt. Der Anteil unehelicher Geburten lag in der untersuchten Zeit bei etwa 10%, wobei dies je nach Region stark variierte. Die Umfrage dokumentierte jedoch, dass sexuelle Kontakte auch dann stattfanden, wenn sie keine Schwangerschaft zur Folge hatten. Die Pfarrer berichteten zudem von einer aktiven Rolle junger Frauen bei der Anbahnung sexueller Beziehungen, was im Widerspruch zum bürgerlichen Idealbild der passiven Weiblichkeit stand.

Normengefüge und soziale Kontrolle

Die Umfrageergebnisse verdeutlichen das Spannungsverhältnis zwischen den konservativen Moralvorstellungen der Sittlichkeitsbewegung und den gelebten Traditionen der ländlichen Bevölkerung. Während die Pfarrer vorehelichen Geschlechtsverkehr als moralisches Problem ansahen, betrachtete die Landbevölkerung diesen oft als normalen Bestandteil des Verlöbnisses. Besonders in den besitzlosen Schichten waren sexuelle Kontakte vor der Ehe weit verbreitet. Die Sittlichkeitsbewegung forderte deshalb Maßnahmen zur „sittlichen Erneuerung“, wie etwa die Gründung von Jungfrauenvereinen, in denen junge Frauen eine moralische Erziehung erhalten sollten. Diese Vereine stießen jedoch auf geringes Interesse.

Ein weiterer Aspekt war die Kritik an der fehlenden elterlichen Kontrolle und der geringen Kirchlichkeit der Jugend. Die Pfarrer warfen den Eltern und Dienstherren vor, ihre Aufsichtspflicht zu vernachlässigen, was zur „sittlichen Verwahrlosung“ führe. Der moralische Diskurs der Sittlichkeitsbewegung orientierte sich stark an bürgerlich-protestantischen Werten, die sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Ehe forderten.

Wandel und Kontinuität

Trotz der Kritik der Sittlichkeitsbewegung zeigten die Berichte, dass die sexuelle Kultur auf dem Land stark von traditionellen Normen geprägt war, die bis in die Frühe Neuzeit zurückreichten. Begegnungen zwischen jungen Frauen und Männern erfolgten häufig in einem Rahmen, der durch dörfliche Traditionen bestimmt war. Gleichzeitig eröffnete der sozioökonomische Wandel des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Abwanderung in die Städte und der daraus resultierende Arbeitskräftemangel, neue Möglichkeitsräume. Junge Frauen konnten nun bessere Arbeitsbedingungen aushandeln, darunter auch das Recht, sich mit jungen Männern zu treffen.

Reaktionen und Kontroversen

Die Reaktionen auf die Umfrage waren gespalten. Während einige die Ergebnisse als schockierend empfanden und eine moralische Krise auf dem Land sahen, bezweifelten andere die Repräsentativität der Befunde. Kritiker warfen der Umfrage eine einseitige und voreingenommene Sichtweise vor, da sie auf den normativen Vorstellungen der Sittlichkeitsbewegung basierte. Zudem widersprach das Bild der „sittlichen Notstände auf dem Lande“ der idealisierten Vorstellung einer moralisch intakten ländlichen Gesellschaft.

Fazit

Der Vortrag verdeutlichte, dass die Umfrage über die „geschlechtlich-sittlichen Verhältnisse der evangelischen Landbewohner“ ein ambivalentes Bild der ländlichen Sexualität um 1900 zeichnete. Sie offenbarte eine Vielfalt an Traditionen und Verhaltensmustern, die oft im Widerspruch zu den moralischen Idealen der Sittlichkeitsbewegung standen. Die Untersuchung zeigt den Konflikt zwischen einem bürgerlich-protestantischen Normengefüge und der gelebten Realität der Landbevölkerung. Letztlich dokumentiert die Umfrage nicht nur das Sexualverhalten junger Frauen, sondern auch den Wandel in der Wahrnehmung und Bewertung weiblicher Sexualität durch konservative Kreise.

Julia Campsen, John Heintke und Timo Oelzner

20.05.2025

Heterosexualität in einer Männerwelt erlernen.

Sexuelle Tabus, moral panics und Praktiken der

Masturbation in der Internatserziehung des 19.

und 20. Jahrhunderts

PD Dr. Daniel Gerster, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg

Vortragsbericht zur Ringvorlesung: ,,Heterosexualität in einer Männerwelt erlernen. Sexuelle Tabus, moral panics und Praktiken der Masturbation in der Internatserziehung des 19. und 20. Jahrhunderts“

Der Vortrag beleuchtete, wie männliche Jugendliche im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Kontext von Internatserziehung mit Sexualität konfrontiert und wie Heterosexualität in einer homosozialen Männerwelt vermittelt wurde. Der geografische Fokus lag auf Großbritannien und Deutschland. Es wurde dargestellt, wie Institutionen der Internatserziehung auf sexuelle Entwicklung, insbesondere männliche Sexualität, reagierten, sie lenkten und normierten. Dabei stand nicht nur die Vermittlung eines heterosexuellen Begehrens im Zentrum, sondern auch die Frage, wie mit gleichgeschlechtlichen Kontakten, sexuellen Praktiken wie Masturbation sowie moralischen Vorstellungen umgegangen wurde.

Im 19. Jahrhundert war das Verständnis von Sexualität von tiefgreifenden gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen geprägt. Sexualität galt als formbar und potenziell gefährlich, insbesondere in der Entwicklungsphase männlicher Jugendlicher. Die Geschlechtercharaktere von Mann und Frau wurden dabei als strikt unterschiedlich und sich ergänzend konzipiert und wurden häufig gegenübergestellt. Masturbation wurde als besonders schädlich bewertet. Sie galt nicht nur als gesundheitlich bedenklich, sondern auch als moralisch verwerflich und gefährlich für die gesellschaftliche Reproduktion. In diesem Kontext entstanden regelrechte Onaniedebatten. Es wurde befürchtet, dass übermäßige Selbstbefriedigung die körperliche, seelische und soziale Entwicklung junger Männer gefährden könnte. Außerdem herrschte große Angst, dass durch Selbstbefriedigung sexuelle Fantasien weiter angeregt würden. Entsprechend entwickelten sich medizinische und pädagogische Maßnahmen zur Kontrolle der Sexualität, etwa die Einführung eines Anti-Masturbationskorsetts (1819), kalte Bäder oder ein eng getakteter Tagesablauf.

Internatsschulen stellten in diesem Kontext eine zentrale Erziehungsinstanz dar. Sie waren homosoziale Räume, was bedeutet, Jungen und Mädchen blieben unter sich und wurden von männlichen bzw. weiblichen Lehrer:innen unterrichtet. Der Erziehungsauftrag der Internate zielte auf die Vermittlung sittlicher Werte, Disziplin und Körperbeherrschung. Die schulische Sozialisation hatte dabei auch den Zweck, junge Männer auf spätere Führungsrollen in der Gesellschaft vorzubereiten. Zu enge Freundschaften unter Schülern galten als bedenklich, weil sie sexuelle Nähe und emotionale Abhängigkeit fördern könnten. Früh entdeckte oder offen gelebte Sexualität, wie die Masturbation, wurde als „Fehlentwicklung“ gewertet. Der Alltag in den Internaten war durchorganisiert, Freizeitaktivitäten wie Sport oder Theater dienten der Kanalisierung jugendlicher Energien. Ein striktes Überwachungssystem, auch durch ältere Schüler, sorgte für Disziplin und Kontrolle. Bei sexuellem Fehlverhalten drohten strenge Sanktionen bis hin zum sofortigen Schulausschluss. Auch bauliche Maßnahmen wie das Entfernen von Toilettentüren oder das Zunähen von Hosentaschen dienten der Kontrolle. Die zentrale Strategie war es, durch Disziplinierung, körperliche Ertüchtigung und Überwachung das sexuelle Verlangen zu unterdrücken oder gar zu unterbinden.

Die Frage nach tatsächlichem Wissen und sexuellen Praktiken innerhalb der Internate lässt sich nur schwer eindeutig beantworten. Die Quellenlage besteht aus vielen Fragmenten und ist oft ideologisch überformt. Autobiografische Zeugnisse ehemaliger Internatsschüler enthalten häufig moralisierende Werturteile, übertreiben oder verharmlosen und sind aus heutiger Sicht nur vorsichtig zu interpretieren. Strafbücher, Lehrerprotokolle und Berichte von Ärzten oder Pädagogen bilden weitere Quellen, weisen jedoch erhebliche Lücken auf. Es bleibt eine große Dunkelziffer sexueller Erfahrungen. Zeitgenössische Schätzungen gehen davon aus, dass 70 bis 80 Prozent der Jungen Erfahrungen mit Masturbation gemacht hatten, bei 20 Prozent sei es zu sexuellen Handlungen mit anderen Jungen gekommen. Die gleichaltrige Peer-Gruppe war dabei häufig der zentrale Bezugspunkt für sexuelle Exploration. In manchen Fällen übernahm ein Junge symbolisch die Rolle eines Mädchens, um heteronormative Dynamiken zu „üben“. Diese Rollenspiele unter Gleichaltrigen bildeten ein ambivalentes Lernfeld zwischen Aneignung heterosexuellen Verhaltens und tatsächlichen homosexuellen Erfahrungen.

Im frühen 20. Jahrhundert änderten sich zwar einige Rahmenbedingungen, doch das grundlegende Ziel, Sexualität zu kontrollieren und zu normieren, blieb bestehen. Die Erziehungsideale verschoben sich allmählich, Internate wurden aber weiterhin als Räume verstanden, in denen Sexualität überwacht werden musste. Homosexualität wurde zunehmend als krankhaft oder unnormal beurteilt. Bereits bei ersten Verdachtsmomenten wurden Psychologen hinzugezogen. Gleichzeitig eröffneten Internate ihren Bewohnern Erfahrungsräume, in denen sexuelle Informationen kursierten und auch sexuelle Handlungen stattfanden.

Die Mädchen in gemischtgeschlechtlichen Internaten blieben zumeist in der Minderzahl und wurden räumlich weitgehend getrennt. Das Ideal der Heterosexualität blieb formal bestehen, wurde aber durch den Internatsalltag nicht aktiv unterstützt. Vielmehr entstand ein Spannungsfeld. Einerseits sollten Internate zur Herausbildung sittlich gefestigter, heterosexueller Individuen beitragen. Andererseits boten sie als homosoziale Räume mit begrenzter elterlicher Kontrolle eine Plattform für vielfältige sexuelle Erfahrungen, auch wenn diese meist verdeckt waren. Letztlich zeigte der Vortrag, dass die strenge, sexualfeindliche Internatserziehung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts keineswegs die sexuelle Praktiken ausschloss, sondern diese vielmehr auf paradoxe Weise mitprägte. Durch Überwachung, Kontrolle und Tabuisierung wurden sexuelle Erfahrungsräume geschaffen, in denen sich Jugendliche orientierten und oft im Spannungsfeld zwischen Anpassung, Verdrängung und Emanzipation standen.

Nils Bierwisch, Paul Böhme, Oskar Furtak

03.06.2025

Als Sexualerziehung „Sache der Pädagogen“ wurde. Zum Diskurs über Onanie und sittliche Gefährdung im Deutschen Reich um 1900

Prof. Dr. Ingrid Lohmann, Universität Hamburg

Vortragsbericht zur Ringvorlesung: Als Sexualerziehung „Sache der Pädagogen“ wurde. Zum Diskurs über Onanie und sittliche Gefährdung im Deutschen Reich um 1900

1. Kontroverse Positionen zur Sexualaufklärung ab 1905

Der Vortrag von Frau Lohmann begann mit der Darstellung des massenmedialen Themas Sexualität um die Jahrhundertwende und der zunehmenden Wahrnehmung als gesellschaftliches Problemfeld. Im Kontext wachsender öffentlicher Diskussionen über Sexualmoral, Hygiene und Erziehung entwickelte sich die Frage, wer für die Sexualaufklärung zuständig sein sollte. Eine zentrale Entwicklung war die Übertragung dieser Verantwortung auf die Pädagogik, so Lohmann. Dies war allerdings ein Prozess, der von erheblichen Widerständen begleitet war.

1905 berichtete die Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung (ADL) über einen Vortragsabend des Bundes für Mutterschutz, bei dem über die geschlechtliche Aufklärung der Jugend diskutiert wurde. Frau Lohmann referiert, dass eine zentrale Forderung dieser Reformbewegung eine führzeitige Aufklärung in jungen Jahren war, um Jugendliche mit realistischen Informationen zu versorgen und nicht mit moralisch verbrämten Geschichten oder „Märchen“. Diese Perspektive wurde als notwendig betrachtete, um die Sexualmoral zu reformieren und Jugendliche vor gefährlichem Halbwissen zu schützen. Im Unterricht sollte laut den Reformern systematisch an die biologische Entwicklung herangeführt werden. Zuerst die Fortpflanzung der Pflanzen in der Grundschule, dann die der Tiere und schließlich in der Oberstufe die Fortpflanzung des Menschen. Diese wissenschaftlich-biologische Vermittlung stand im Gegensatz zur kirchlichen Sichtweise auf das Thema. Insbesondere die katholische Position betonte, dass der Geschlechtstrieb nur im Rahmen der Ehe zur Fortpflanzung eine moralische legitime Rolle spiele. Die Ausbildung eines Schamgefühls und die religiöse Praxis wie häufige Sakramentenempfänge stellt Frau Lohmann als zentrale Ansätze der Kirche vor.

Die Kernfrage, ob Kinder überhaupt aufgeklärt werden sollten und wenn ja, wann, in welcher Form und von wem, wurde intensiv diskutiert. Es bestand zusätzlich Uneinigkeit darüber, ob auch Mädchen umfassend aufgeklärt werden sollten oder nur Jungen. Die Reformkräfte traten für eine umfassende Aufklärung beider Geschlechter ein, was konservativen Kräften als moralische Gefährdung erschien.

2. Rückblick: Ein Gerichtsverfahren wegen angeblicher Heilmittel gegen Onanie (1873)

Frau Lohmann ging im weiteren Verlauf ihres Vortrages auf ein bedeutendes Gerichtsverfahren gegen eine Schulbuchhandlung im Jahre 1873 ein. Die Schulbuchhandlung hatte ein Buch verbreitet, das vermeintliche Heilmittel gegen Onanie bewarb. Die Verhandlung war Teil eines breiteren Diskurses über die moralische und gesundheitliche Bewertung von Selbstbefriedigung. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass diese Debatte in Kleinanzeigen und Zeitungsartikeln lange fortgeführt wurde.

Während im frühen 19. Jahrhundert die Onanie als gefährlicher Sittenverfall galt, setzte sich gegen Ende des Jahrhundert ein rationalerer Diskurs durch. Dies war Teil eines allgemeinen Wandels, in dem wissenschaftliche Erkenntnisse immer mehr in den Vordergrund rückten. So wurde etwa im Werk Wollust-Organe von Dr. G.L. Kobelt bereits der Nachweis geführt, dass Frauen über ebenso stark ausgeprägte Geschlechtstriebe verfügten wie Männer. Dieses wissen wurde jedoch über Jahrzehnte verdrängt, da es nicht mit der herrschenden Geschlechterordnung vereinbar war.

3. Rohleder Schrift über Onanie (1899)

In ihrem vorletzten Abschnitt ging Frau Lohmann auf den Mediziner Dr. Max Rohleder ein. In seiner Schrift von 1899 beschreibt Rohleder nicht nur die angeblich gesundheitsschädlichen Wirkungen der Onanie, sondern geht auf geografische Unterschiede in deren Verbreitung ein. Laut ihm waren Onanie im Norden seltener als im Süden. Dies war eine Beobachtung, die er auf Unterschiede im Bau der Geschlechtsorgane zurückführte.

Rohleder warnte eindringlich vor den Auswirkungen der Selbstbefriedigung auf die Volkskraft. Onanie sei nicht nur individuell schädlich, sondern gefährde die körperliche Leistungsfähigkeit des Volkes insgesamt. Besonders im Hinblick auf das Militär wurde dieser Aspekt betont, da der Krieg nach männlicher Stärke und Selbstdisziplin verlangte. Diese Eigenschaften wurden angeblich durch die Onanie untergraben. In dieser Sichtweise spiegelt sich eine biopolitische Perspektive, die Körperdisziplin mit nationaler Stärke verknüpfte.

Rohleder entwickelte in diesem Zusammenhang auch die Grundzüge einer Sexualpädagogik. Laut Frau Lohmann betonte er die Bedeutung frühzeitlicher und sachlicher Aufklärung, kritisierte jedoch, dass die meisten Lehrer weder hygienisch noch medizinisch geschult seien. Zudem lehnte ein großer Teil der Lehrerschaft die Sexualerziehung grundsätzlich ab, da sie sich als moralisch überfordert oder fachlich nicht kompetent sahen.

4. Resümee – und eine Entdeckung (1915/1916)

Ingrid Lohmann zeigte in ihrem Vortrag, dass die Etablierung der Sexualerziehung als „Sache der Pädagogen“ eng mit einem gesellschaftlichen und ideologischen Wandel verknüpft war. Ein zentrales Motiv dieser Entwicklung war der Versuch, die sexuelle Freizügigkeit, die als folge gesellschaftlicher Modernisierung zunehmend sichtbar wurde, unter Kontrolle zu bringen. Zugleich wird deutlich, dass der Diskurs über Sexualität, insbesondere über Onanie, stark von rassenbiologischen und eugenischen Ideen durchdrungen war. Die Sexualpädagogik sollte nicht nur Individuen disziplinieren, sondern auch zur „Rassenveredelung“ beitragen. Sexualreform und Bevölkerungspolitik wurden so zu zwei Seiten derselben Medaille.

1915/1916 deutete sich erstmal eine breitere Einsicht an, dass Sexualaufklärung wissenschaftlich fundiert und pädagogisch vermittelt werden müsse. Dieser Gedanke ebnete letztlich den weg, trotz Widerstände, für die moderne Sexualpädagogik.

Laura Bercher, Finn Kolax & Svea Peschke

17.06.2025

Die Erziehung des weiblichen „Geschlechts“: Körper- und Geschlechterwissen in der Ratgeberliteratur (1900 – 1930)

Prof. Dr. Esther Berner, Helmut-Schmidt-Universität / Universität der Bundeswehr Hamburg

Vortragsbericht: Die Erziehung des weiblichen „Geschlechts“: Körper- und Geschlechterwissen in der Ratgeberliteratur (1900 – ca. 1933), Esther Berner

Wie dem Titel der Veranstaltung zu entnehmen ist, befasst sich der Vortrag mit der Entwicklung des Körper- und Geschlechterwissens in der Ratgeberliteratur zwischen 1900 und 1930. Ab etwa 1900 ist hierbei ein Anstieg von wissenschaftlichen Publikationen zu beobachten. Diese Ratgeber behandeln Themen wie Gesundheit und Körperpflege sowie oftmals Fragen des Geschlechterlebens. Als Beispiel kann hier das Werk „Die Frau als Hausärztin“ der Ärztin Anna Fischer-Dückelmann genannt werden. Die Ratgeber wurden überwiegend von Ärzten und zunehmend auch von Ärztinnen verfasst. Dabei stand das Aufkommen von Frauenratgebern im Kontext des Aufkommens strenger wissenschaftlicher Literatur, welche sich mit Gesundheit, Hygiene und Geschlechtlichkeit auseinandersetzte, insbesondere mit der weiblichen Sexualität. In ihrem Beitrag fokussiert Frau Berner die Ratgeberlieratur bzw. den Transfer von Expertenwissen in populäres Wissen. Sie hebt hervor, dass es dabei keine scharfen Grenzen gibt, sondern diese sich überschnitten. Gefragt wurde, wie das populäre Wissen aussah und welche Normen sowie Identifikationsangebote es gab.

Die Ratgeber fungierten als Schnittstelle zwischen medizinischem Fachwissen und gesellschaftlicher Normierung. Des Weiteren wurden Prozesse des Wandels identifiziert bezüglich der Inhalte, wissenschaftlichen Grundlagen und weiblichen Adressierung, die über die Jahrhundertwende bis zum Ende der Weimarer Republik reichen. Im Vordergrund stehen hierbei drei sich überlappende Kontexte. Um 1900 stand das Aufkommen der Ratgeber im Zusammenhang mit der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Medizin und Anthropologie. Besonders die Geschlechterdifferenzierung wurde aufgegriffen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden dazu genutzt, um Geschlechterdifferenzen biologisch zu bestätigen und die Unterordnung der Frau gesellschaftlich zu legitimieren. Frauen wurden dabei auf die Rolle des „Gattungs“- und „Sexualwesens“ reduziert, Männer hingegen als individuelle Subjekte dargestellt. Radikale Frauenrechtlerinnen wie Hedwig Dohm und Johanna Elberskirchen übten scharfe Kritik an den biologischen Zuschreibungen. Ein Beispiel hierfür ist die Kritik an dem Buch „Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes“ (1900) des Neurologen und Psychiaters Paul Julius Möbius. Die Kritik richtete sich gegen die männliche Ärzteschaft und deren stereotypen Darlegungen zum weiblichen Körperlichkeit und Intellekt. Sie forderten eine Neubewertung der Frau, die nicht auf biologischen Reduktionen beruhte, sondern ihre körperliche und gesundheitliche Selbstbestimmung in den Mittelpunkt stellte. Ein weiterer überlappender Kontext zeigt sich im Krisendiskurs bezüglich Ehe und Geschlechterbeziehungen, der nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt aufkam. Als Träger:innen dieses Diskurses lassen sich Mitglieder der radikalen Frauenbewegung anführen.

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es durch den gesellschaftlichen Wandel, beispielsweise durch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frau sowie erstarkende feministische Bewegungen, zu einer Pluralisierung der Diskurse über Geschlechterdifferenzen und Sexualität. Vorstellungen über Weiblichkeit und Sexualität wurden differenzierter und es kam zu einer Neubewertung weiblicher Körperlichkeit, wobei konservative Normen mitunter hinterfragt wurden. Weitere angesprochene Themenfelder der Vorlesungen bezogen sich auf die Menstruation, Verhütung sowie das Geschlechtsleben (Fortpflanzung/Sexualität, Liebe/Erotik/Ehe). Nicht vertieft wurden die Themenfelder Geburt, Schwangerschaft, Geschlechtskrankheiten und Schönheitspflege.

Die Menstruation wurde in der populären Ratgeberliteratur auf vielfältige und kontroverse Weise behandelt. Im frühen 19. Jahrhundert galt sie als mysteriöses und krankhaftes Phänomen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wandelte sich diese Sichtweise zunehmend. Die Vermutung stand im Raum, dass die Menstruation die gesamte körperliche Gesundheit der Frau beeinträchtigen würde. Mit dem Fortschritt der medizinischen Forschung und der naturwissenschaftlichen Aufklärung wurde die Menstruation als normale Körperfunktion verstanden. Die populären Ratgeber informierten differenzierter über die körperlichen und gesundheitlichen Aspekte der Menstruation und rieten zu Schonung und Ruhe während der Tage. In der Darstellung der Menstruation spiegelten sich nicht nur medizinischer Erkenntnisse, sondern auch gesellschaftliche Diskurse über Weiblichkeit, Gesundheit und Körperbilder wider.

Betrachtet man die Thematik der Verhütung, kann gesagt werden, dass sie in der Ratgeberliteratur ausgiebig behandelt wurde, trotz Werbeverbot für Verhütungsmittel. Es wurden verschiedene Methoden vorgestellt, wie zum Beispiel die Anwendung spermienabtötender Lösungen wie Scheidenspülungen mit Essigwasser oder der Einsatz von Pessaren. Im Jahr 1901 kamen Latexkondome auf den Markt. Dass viele Autor:innen zwar detailliert auf Verhütungsmittel eingingen, sich jedoch gegen deren Verwendung aussprachen, mag mit dem genannten Werbeverbot zusammenhängen. Die Thematik der Verhütung war insgesamt ein gesellschaftlich sensibles Thema. Die Einstellungen schwankten von Warnungen hinsichtlich unkontrollierter Geburten und einer Überbevölkerung hin zu Warnungen vor einem starken Geburtenrückgang. Empfohlen wurde häufig die sexuelle Enthaltsamkeit. Die populären Ratgeber versuchten Orientierung zu bieten, vermittelten jedoch auch Vorstellungen von Sexualität und Geschlechterrollen.

Hinsichtlich des Geschlechtslebens stand vor allem die medizinisch-psychologische Betrachtung von Sexualität innerhalb der Ehe im Mittelpunkt. Die Fortpflanzung galt dabei als zentrales Element. Die Verbindung von Sexualität, Liebe, Erotik und Ehe wurde differenziert dargestellt, wobei das sexuelle Erleben als bedeutender Bestandteil einer glücklichen Partnerschaft hervorgehoben wurde. Früh manifestierte sich in den Texten die Vorstellung, dass die sexuelle Lust der Frau geringer ausgeprägt sei als die des Mannes. Die Annahme wurde häufig biologisch begründet, wobei gleichzeitig die Ausrichtung der Frau auf die Reproduktion imVordergrund stand. Zwar wurde die sexuelle Selbstbestimmung der Frau teilweise anerkannt, jedoch blieb sie in der Literatur meist untergeordnet, da die traditionellen Geschlechterrollen die Frau als Mutter und Hüterin der Familie definierten. Ab den 1920er Jahren nahm die Auseinandersetzung mit weiblicher Lust deutlich zu. Es zeichnete sich eine neue Offenheit ab, in der weibliche Sexualität zunehmend als normaler und wichtiger Bestandteil der Ehe akzeptiert wurde. Die Ratgeber begannen auch männliches Verhalten in der Ehe kritisch zu hinterfragen, insbesondere hinsichtlich der Treue und rücksichtslosen Verhaltens gegenüber der Frau. Es wurde in den Ratgebern ein Zusammenspiel von Fortpflanzung, Lust, Liebe und Erotik gezeichnet, welches eine allmählich offenere Haltung widerspiegelt.

Zusammenfassend zieht Frau Berner das Fazit, dass in der Zwischenkriegszeit die Themen Sexualität, Geschlechtsleben und Verhütung in den populären Ratgebern zunehmend differenziert und offener behandelt wurden. Dabei lässt sich folgende Entwicklung beobachten: Die Sexualität der Frau wurde nicht mehr ausschließlich im Kontext der Fortpflanzung und gesellschaftlicher Norm betrachtet, sondern es entstanden neue Diskurse, die sich explizit mit weiblicher Lust und dem Orgasmus auseinandersetzten. Dies deutet auf eine beginnende Normalisierung und Enttabuisierung weiblicher sexueller Selbstbestimmung hin.

Amelie Dreeßen, Svenja Schlauersbach, Claire Haardt

Koordination

Prof Dr. Sylvia Kesper-Biermann, Fakultät

für Erziehungswissenschaft, Universität

Hamburg, mit dem Netzwerk Hamburger Bildungshistorikerinnen